Am 16. Februar 1953 (ein „Rosenmontag“) schreibt er aus Aalen (Brunnenstr. 80) an seine spätere Frau: „Ach Lieb, an Ostern gehen wir unbedingt wieder hinaus und wenn ich in Stuttgart bin, möchte ich Sabbats wieder mit dir dort oben [i. e. auf dem Turmberg in Karlsruhe-Durlach] sein. Weißt, wenn unter uns Karlsruhe so ausgebreitet liegt und ganz hinten rechts müßte der Dom zu Speyer aus der Ebene hervorlugen. Und warm ist es dann wieder. Und abends muß ich nicht nach Bulach [Stadtteil von Karlsruhe]. Ja das wird wahr. Mich ziehts mit allen Fasern nach Karlsruhe zu dir.“

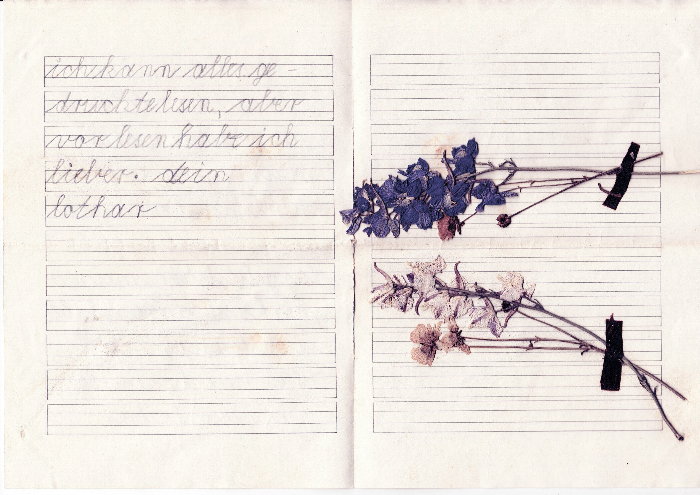

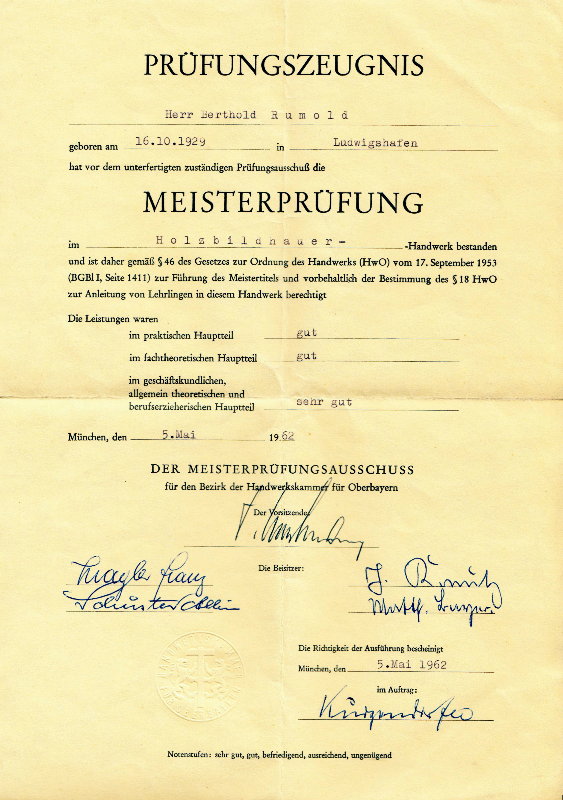

Mein Vater hatte über seinen Kontakt zur Karlsruher Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten Arbeit in einer Aalener Ziegelei bekommen. Dass er seit Mai 1952 den Gesellenbrief im Holzbildhauer-Handwerk besaß, spielte dabei möglicherweise eine Rolle, denn einmal schreibt er: „Morgen gehe ich in die Fabrik und modelliere das Kinderrelief.“ Auch in Aalen bewegte er sich offenbar in den Kreisen der Adventisten, ging am Samstag („Sabbat“) in den Gottesdienst und las christliche Büchlein, so etwa eines von Theophil Spoerri: „Der Herr des Alltags“ (1932): „es ist eine der besten Schriften, die ich als Wegweiser zu Christus gelesen habe und hat mir neue Kraft und Hoffnung gegeben“, schreibt er in einem Brief aus Aalen am 16.5.1953.

Aus dem eingangs zitierten Brief geht hervor, dass meine Eltern im Februar (Fastnacht) 1952 gemeinsam (wahrscheinlich am Turmberg in Karlsruhe-Durlach) unterwegs gewesen sind. Meine Mutter (geboren am 31.12.1934) war da gerade erst siebzehn Jahre alt, die Beziehung (die man damals noch nicht so nannte) muss noch ganz frisch gewesen sein. „Mich ziehts mit allen Fasern nach Karlsruhe zu dir“, schrieb er ihr ein Jahr später. Es gibt dazu eine Parallelstelle in einem Brief vom Juni 1959 aus Oberammergau: „aber dieses Ziehen zur Familie ist ständig da“, heißt es dort. Die Verbindung (ab 1955 die Ehe) meiner Eltern war während der ersten zehn Jahre eine Beziehung mit räumlichem Abstand, das Getrenntleben eher der Normalfall als die Ausnahme. Er lebte und arbeitete mal hier mal da, sie blieb unverrückbar standortgebunden in Karlsruhe – und das bis an ihr Lebensende.